Von Peter J. Betts - Wer, über längere Zeit betrachtet, jede Woche fünf bis sechs Tage im Atelier verbringt, dort täglich drei bis zehn Stunden (versuchen Sie das einmal!) auf professionelle Art an Bildern arbeitetet, auf härteste Weise darum ringt, immer wieder den Stil zu verbessern, immer wieder neue, relevante, weiterführende Aussagen zu machen, (allfällige) Betrachtende zum Dialog mit dem Betrachteten zu zwingen, rezensierte Ausstellungen durchführt und auch Bilder verkauft, aber nach Abzug der Kosten für das tägliche Leben, die Mieten für Atelier und Wohnung, für Material und Arbeitsspesen in der Steuererklärung keinen Geldgewinn nachweisen kann, arbeitet nicht, sondern frönt einer Liebhaberei. So sehen es die Steuerämter. So sehen es die Gerichte, die diese Sichtweise der Steuerämter stützen. Wovon lebt die Malerin oder der Maler überhaupt? Natürlich, der Lebenspartner — ein Zahnarzt oder Bürolist vielleicht — oder die Lebenspartnerin – eine Putzfrau oder Forscherin an der Universität oder Sachbearbeiterin in einem Amt — verwendet sein oder ihr Einkommen, damit ihre oder seine künstlerische Arbeit überhaupt erst möglich wird. Aber in seiner oder ihrer Steuererklärung kann auch er oder sie die Kosten für das tägliche Leben, die Mieten für Atelier und Wohnung, für Material und Arbeitsspesen der Künstlerin oder des Künstlers nicht abziehen: Offenbar verdient der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin so gut, dass er/sie sich den Luxus einer Müssiggängerin oder eines Müssiggängers mit kosten- und zeitaufwändiger Liebhaberei leisten kann. Er hält sie aus, wie in landläufigerer Form eine Mätresse. Sie hält ihn aus, wie in gängigerer Form einen Lustknaben. So sehen es die Steuerämter. So sehen es die Gerichte, die diese Sichtweise der Steuerämter stützen. Denn: Nur Geld hat Wert. Der Rest ist Luxus, falls es keinen Anreiz für Spekulation darstellt. Und ein solcher Anreiz besteht unabhängig von einer künstlerischen Qualität, einem künstlerischen Wert. Dass sich zwei (warum nicht Liebende), beide kunstbesessen und mit dem Traum, das perfekte Kunstwerk entstehen zu lassen, zusammentun: Du malst, ich verdiene unseren Lebensunterhalt, und diese Formel ermöglicht Kunst, das übersteigt das Vorstellungsvermögen von Steuerämtern und Gerichten. Denn: Nur Geld hat Wert, nicht als Werkzeug, um Wertvolleres entstehen zu lassen, sondern für sich allein. Kunst ist schon wertvoll, das sehen auch Steuerämter und Gerichte ein, dann nämlich, wenn der/die Autor/in, für das gemalte Bild vielleicht ein paar Tausender eingestrichen hat (natürlich versteuert), DANN aber der Handel und die Spekulation zu spielen begonnen haben, bis ein/e «Anleger/in» ein paar Millionen Franken an die durch Überwachungskameras gesicherte Privatwand hängen kann. In Form eines Bildes, durch alle Verdienenden im «Zwischenhandel» versteuert. Glück. Im diskret gesicherten Eigenheim. Im Steueramt. Bei den Anwälten, die sich um einen anderen Verlauf bemüht oder den eingeschlagenen gebahnt hatten. Dabei wird übersehen, dass die zwei Personen, die einander ursprünglich das Entstehen des Werkes (und vieler nicht verkaufter Bilder) ermöglichten, eigentlich zusätzlich eine heute auch staatliche Aufgabe erfüllen: Den Dialog zwischen Kulturförderungsinstanzen (zum Beispiel die Putzfrau) und zu fördernden Kulturschaffenden (zum Beispiel dem Maler und Tiefdrucker) mit allen Konsequenzen zu führen, alle Risiken bezüglich der erreichten oder nicht erreichten Ziele zusammen zu übernehmen und dabei aber die «Kulturbudgets» des Staates schonen. Des gleichen Staates, dessen Steueramt und Gerichte verhindernd in den gesellschaftsfördernden Prozess eingreifen. Die rechte Hand weiss nicht, was die linke tut — als Grundprinzip für die «öffentlichen Hände»? Nun, Vereinigungen, Gesellschaften, Organisationen von Kulturschaffenden, zum Beispiel die «Gesellschaft Schweizerischer Bildender Künstlerinnen» (gsbk), die 2009 ihr hundertjähriges Bestehen feiert (wenn auch unter dem Namen GSMBK oder «Gesellschaft Schweizerischer Malerinnen, Bildhauerinnen und Kunstgewerblerinnen», respektive dann GSBK: «Gesellschaft Schweizerischer Bildender Künstlerinnen» gegründet), könnten oder müssten sich beispielsweise eigentlich die Aufgabe stellen, solche als legal deklarierten Missverhältnisse zu ändern. Wie? Dahinter würde viel ÜberzeugungsARBEIT stecken; es gälte etwa, ein riesiges Netzwerk von Beziehungen aufzubauen, mit der Auflage, dass jeder geknüpfte Knoten eigenständig wieder ein Netz mit ähnlicher Funktionsweise «aufbaut» – und dass all diese Netze gemeinsam genutzt würden. Das hier skizzierte Modell kann auch als Schneeballeffekt bezeichnet werden. Förderungsstellen für das Kulturschaffen, kantonale wie kommunale oder regionale einerseits und die Steuerbehörden von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Kantonen anderseits haben widersprüchliche Ziele und meinen damit, einer und derselben Einrichtung zu dienen. Die einen, indem sie Geld nach ihren Förderungskriterien ausgeben, damit für alle Leute – jetzt und in Zukunft — in Kanton, Gemeindeverbänden, Gemeinden (und weit darüber hinaus) ein Schatz an kulturellem Erbe nachhaltig wachsen kann; die anderen, indem sie von allen Geld einnehmen, das – zu einem sehr bescheidenen Teil – die Ersteren möglichst wirkungsvoll ausgeben können. Die Effizienz der Kulturausgaben wird jedoch durch die letzteren effizient verhindert. Deshalb: Die rechte Hand weiss nicht, was die linke tut — als Grundprinzip für die «öffentlichen Hände». Dieses Grundprinzip funktioniert nicht nur für die Mitglieder der sgkb. Bei Schriftstellerinnen, die beispielweise aus dem städtischen Literaturkredit einen Werkbeitrag zugesprochen erhalten haben, dominieren ähnliche Mechanismen wie bei den Malerinnen. Bei Tänzerinnen auch. Und bei Filmemacherinnen, Musikerinnen und so weiter. Auch wenn in der Schweiz Bildende Künstler als meines Wissens erste sich — irgendwie als Berufsverbände gewerkschaftlich organisiert haben, heisst das doch nicht, dass es, schon aus der beschriebenen Problematik für alle heraus, nicht sinnvoll wäre, wenn Filmerinnen, Malerinnen, Schriftstellerinnen, Musikerinnen, Tänzerinnen und so weiter gemeinsam an diesen Netzwerken bauen sollten – und warum eigentlich nicht zusammen mit den Kulturabteilungen (das Wort ist ja auch weiblichen Geschlechts)? Nicht nur sehr viel Arbeit für die Verbände wäre gefragt, sondern vor allem auch Solidaritätsbereitschaft. Auch für die sgbk – warum nicht als Initiantin? Jemand muss ja anfangen. Hundert Jahre Bedenkzeit könnten als Anlaufszeit, das Jubiläum als Katalysator verstanden werden.

Solidarität bei Kunstschaffenden? Das IST ein Problem. Ich erinnere mich, wie mich sechs Künstlerinnen gebeten hatten, im Hinblick auf ihre Gruppenausstellung für jede einen Text für die Ausstellungsbroschüre zu schreiben. Obwohl ich jede der Künstlerinnen und ihre Arbeit recht gut kannte, besuchte ich selbstverständlich jedes Atelier, liess mir die neueren Werke zeigen, die Auswahl für die Ausstellung, diskutierte über künstlerische Positionen und persönliche Anliegen – halt wie man das so macht. Ich liess die neu gewonnenen Einsichten im Vergleich zu dem, was ich schon vorher zu wissen geglaubt hatte, durch den Kopf gehen und setzte mich hinter die Schreibmaschine, gab fristgerecht das Manuskript ab. Natürlich hatte ich Proteste erwartet und war bereit, Missverständnisse zu verstehen versuchen und den Text gegebenenfalls zu verändern. Und ich erhielt von fünf Damen Proteste. Aber nicht inhaltlich und aussagemässig: Jede warf mir vor, dass der Text zu ihrem Schaffen kürzer war als bei einer der anderen. (Vergleichbares ist mir auch mit Männern passiert.) Dabei hatte es sich bei durchschnittlich sechzig Zeilen um ein bis drei Zeilen Differenz gehandelt. Bei allen hatte ich versucht, alles mir Wichtigscheinende zu sagen – und das hatte ungleich viel Platz beansprucht. Solidarität bei Kunstschaffenden? Ein Problem. Keineswegs nur bei Frauen oder nur in der Bildenden Kunst. Wirklich nicht. Dabei wäre diese Solidarität heute wichtiger als je.

Eine Überlegung mag das Verständnis des Sachverhaltes vielleicht fördern: Ohne die Raubzüge der Renaissancepäpste gäbe es wohl die bekannten Werke Michelangelos nicht. Jeder Künstler – Künstlerinnen waren offiziell rar – war auf einen Mäzen angewiesen. Eine «staatliche Kulturförderung» gab es nicht. Je bedeutender der Mäzen, desto bedeutender der Künstler und seine Werke, mindestens in den Augen des Mäzens und in jenen des Künstlers. Welcher Künstler hätte einen Kollegen und Konkurrenten zum Futtertrog geführt? Wenige rissen sich um die spärlichen Abfälle der Erfolge von Mächtigen. Aber heftig. Der Tanz der Aasgeier ist zur bestimmenden Choreografie geworden, bis in unsere Zeit hinein. Selbst wenn dieser Erklärungsversuch nur eine Spur von Richtigkeit birgt: Zur Problemlösung trägt er nicht bei. In den Kulturabteilungen aller staatlichen Ebenen sind die finanziellen Mittel sehr beschränkt und die Gesuchsflut nimmt zu; die ausserstaatlichen Mäzene – wenn auch nicht die Raubzüge – nehmen zunehmend ab. Anderseits: Die Einsicht, dass nur Solidarität der Kulturschaffenden zur Verbesserung der Verhältnisse aller führen kann, müsste ihre Verbände motivieren. Kultur wird gemäss Europarat wie folgt definiert: «Kultur ist alles, was dem Individuum erlaubt, sich gegenüber der Welt, der Gesellschaft, und auch gegenüber dem heimatlichen Erbgut zurechtzufinden, alles, was dazu führt, dass der Mensch seine Lage besser begreift, um sie unter Umständen verändern zu können.» Kultur ist also der Wegweiser für die Menschen, wie sie sich verhalten, wie sie verstehen und handeln könnten. Alles, was nicht Natur ist – aber im Einklang mit ihr. Die Künste sind ein wichtiger Teil des Wegweisers. Und alles, was mit künstlerischer Arbeit im Zusammenhang steht, das «Kulturschaffen» also. Da der Rohstoff der Kulturschaffenden Phantasie ist und deshalb die Auseinandersetzung mit ihren originären Produkten wiederum schöpferische Phantasie weckt, eignen sich diese Produkte besonders gut als wichtiger Teil des Wegweisers, sind für die Gesellschaftsentwicklung oft sogar entscheidend; und weil Kulturschaffende in der Regel schon von der Art ihrer Arbeit her kaum das Lebensnotwendige in Form von Geld verdienen, erachten die öffentlichen Hände es für notwendig, das Kulturschaffen und Kulturschaffende zu unterstützen und zu fördern. Dabei geht es nicht um Prestigeobjekte und Wettbewerbsvorteile beispielweise einzelner Städte, sondern um die Produzentinnen und Produzenten von lebensnotwendiger geistiger Nahrung für alle, um das Humanisieren des Alltags. Warum bauen Kulturschaffende nicht ein sinnvolles Solidaritätsverhältnis auf mit den öffentlichen Kulturförderungsstellen in gegenseitigem Interesse – jenseits von der Choreografie der Aasgeier? Auch hier sind Verbände von Künstlerinnen und Künstlern gefragt. Auch hier könnte die Jubilarin sgbk vorangehen.

Solidarität. Vor hundert Jahren setzten in der Schweiz Künstlerinnen ein Zeichen dafür, dass, wie seit dem Beginn der Menschheitsgeschichte, schöpferische Gestaltungskraft nicht einfach Männersache ist und gründeten die GSMBK, heute die sgbk. Noch vor zwanzig Jahren galt es in den Kunstkommissionen als selbstverständlich, dass professionell malende Männer durch die Tätigkeit ihrer Frauen in die Lage versetzt wurden, Künstler zu sein. Der Lohn der Lehrerin oder der Putzfrau oder der Forscherin an der Universität oder der Sachbearbeiterin in einem städtischen Büro wurde verwendet, damit Kunst entstehen konnte. Der Maler, der Kupferstecher, der Bildhauer waren als Künstler anerkannt – ob sie verkauften oder nicht. Mann und Frau: eine Produktionseinheit. Eine Zahnarztfrau, die durchaus professionell originäre, qualitativ bedeutende Gemälde produzierte, blieb selbstverständlich eine malende Hausfrau. Eine Hausfrau in die GSMBA («Gesellschaft schweizerischer Maler, Bildhauer und Architekten» heute «visarte») aufnehmen? Wo käme Mann da hin? Manchmal sind glücklicherweise schon damals bisweilen Pannen passiert. Glücklicherweise scheint sich heute die Männerwelt so weit emanzipiert zu haben, dass Mann nicht mehr meint, ernstzunehmende Kunst werde ausschliesslich von Männern geschaffen. Komponistinnen, Schriftstellerinnen, Filmerinnen, Malerinnen und so weiter werden als gleichwertig anerkannt. Endlich ist man so weit, die Qualität der Arbeit zu werten und nicht das Geschlecht der Produzierenden. Wäre es langsam nicht an der Zeit, anstatt geschlechtsbestimmte Verbände neu solche zu bilden, die die Interessen aller Kulturschaffenden verträten – auch das ausser-

halb der Choreografie der Aasgeier. Auch das: solidarisch mit den Kulturämtern. Auch das unter Wahrung individueller und beruflicher Unterschiede, aber mit gebündeltem Einsatz für gemeinsame Interessen – im Interesse aller, der Kunstschaffenden und der ganzen übrigen Gesellschaft. Das feierliche Hundertjahrjubiläum als Ausgangspunkt für eine gemeinsame Reise in die Zukunft? Ob auch hier die sgbk vorangehen kann?

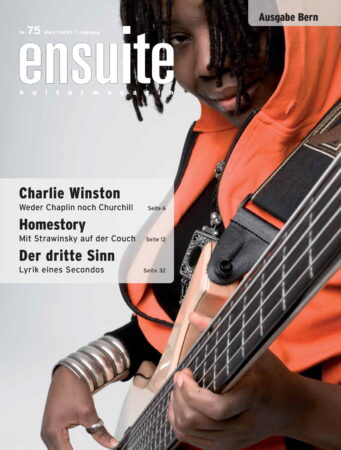

Foto: zVg.

ensuite, März 2009